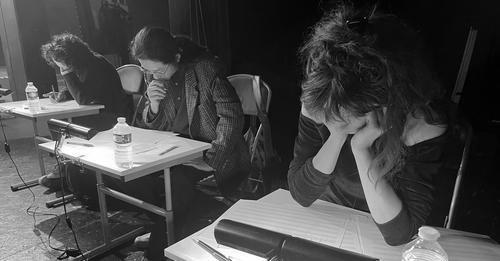

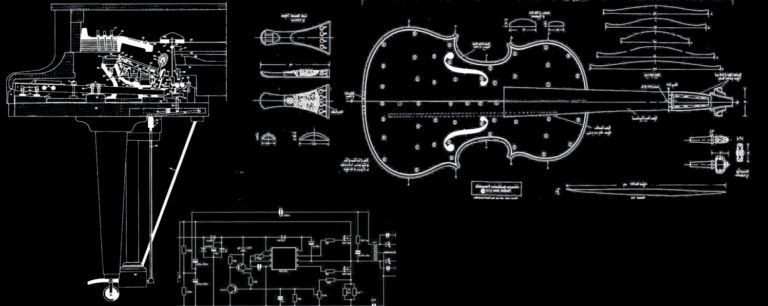

Un point d’orgue, parce qu’il peut s’entendre comme un moment de suspens, peut s’entendre comme un moment de vérité. C’est un moment qui pourrait même devenir tellement spéculatif qu’il pourrait tenir d’une percée hors du temps. Qui plus est si on se met à l’étirer pour mieux profiter de l’espace ainsi ouvert pour fouiller la matière du son et creuser ce qu’il contient. Les compositeurs Samuel Sigghicelli et Benjamin de la Fuente ont imaginé qu’en aménageant des inserts au cours de la troisième Sonate pour violon et piano de Grieg, ils pourront faire entendre ce qui se trouve à l’intérieur du son du violon et du piano et peut-être même quelque vérité nouvelle sur la nature et l’arrachement que l’humanité éprouve encore à toujours vouloir s’en approcher. Et comme ils tiennent d’une étrange vivisection, ces inserts peuvent parfois se formuler comme des incises. Enregistrés au GMEM – le Centre national de création musicale de Marseille, nous entendrons dans l’heure qui vient : les deux compositeurs Benjamin de la Fuente et Samuel Sigghicelli, les deux interprètes – la pianiste Claudine Simon et la violoniste Constance Ronzatti – ainsi que le réalisateur informatique Etienne Demoulin et, sous bien des coutures différentes, la troisième Sonate pour violon et piano de Grieg.

Une émission produite et réalisée par David Christoffel.

Podcast: Play in new window | Download